外壁と一緒に雨樋の塗装は必要?亀山市の塗装業者が徹底解説!

『雨樋(あまどい)』とは、住宅に降り注ぐ雨を集め、雨水を屋根から地上にまで運び、効率よく排水させるための建材になります。

雨の多い日本においては、欠かせないものといって良いでしょう。

ただ、風雨や紫外線の影響をまともに受けてしまう環境下にありますので、耐久性が高い部材であるとしても、少しずつ劣化してしまいます。

とは言え、外壁や屋根と同じように雨樋は塗り替えが必要になるのでしょうか。

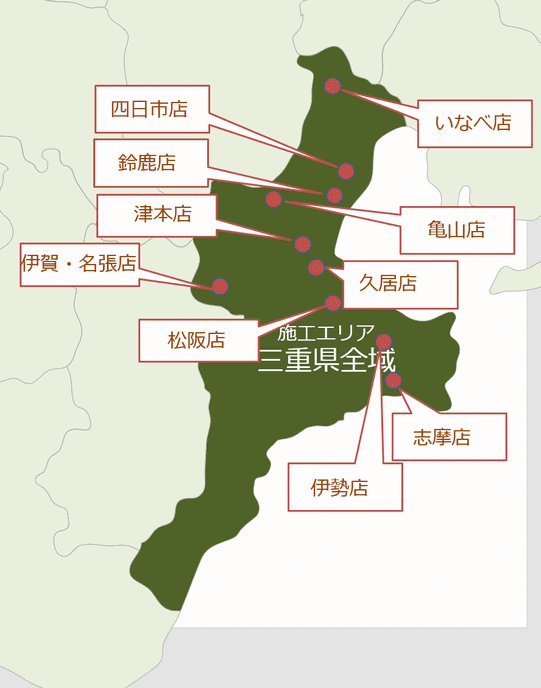

そこでここでは、雨樋の塗装について、三重県津市、鈴鹿市、松阪市、亀山市、名張市、伊賀市の外壁塗装の職人直営店が詳しくお伝えしていきましょう。

目次

雨樋の塗装は必要?塗装方法や外観イメージについて

外壁塗装時に勧められることが多い雨樋の塗装。

「雨樋に塗装なんて必要?」という方は少なくありません。

ただ、雨樋も経年によって劣化するもので、劣化が生じる中で汚れが目立ってくることや、古臭くなってしまうことがあります。

外壁だけ綺麗になってしまうと、どうしても雨樋の汚れや古さが強調されてしまうことになるために、多くの場合には美観のために雨樋も塗装されることになります。

また、雨樋の色を外壁色と変えて、こだわりの外観イメージのために取り組まれるケースも多くなってきました。

雨樋の塗装の必要性

雨樋の塗装は、美観を目的に行われます。

外壁塗装時に、雨樋の塗装を勧められたという方は多いのではないでしょうか。

雨樋はおおむね15年から20年程度で劣化すると考えられており、劣化が進むと割れたり、外れたり、穴が開いてしまうなどの損傷が生じやすくなります。

これは、雨樋の素材が風雨や紫外線の影響を受けて、柔軟性を失って硬くなることが原因です。

もちろん、損傷が生じた雨樋は塗装によって解決することはできませんが、劣化の進行によって汚れが目立つようになります。

外壁塗装に取り組むことによって、雨樋だけ塗装していないと、どうしても悪目立ちしてしまうことになるのです。

雨樋の塗装方法

雨樋の塗装は、塗装業者によって方法が異なり、『1度塗り』もしくは『2度塗り』が行われます。

外壁塗装は基本的に『下塗り』『中塗り』『上塗り』の三度塗りが行われますが、これは塗り重ねることによって、強固な塗膜が形成でき、塗料の機能を十分引き出すことができるためです。

つまり、外壁材を守るために外壁塗装が行われるのです。

ただ、雨樋の場合には、雨樋自体を守るだけではなく、美観を目的としていることが大きいですから、『1度塗り』もしくは『2度塗り』となっているのです。

とは言え、すぐに塗膜が剥がれ落ちてしまうようなことがないように、施工前にはしっかりと汚れを落としたうえで、目粗しをして塗膜が付着しやすいようにします。

目粗しをしたあとには、雨樋の表面にある油脂分を除去したうえで、塗装していくことになります。

雨樋の色選びは外観イメージに超重要

近年では外壁塗装の際に、デザインの一環として雨樋の塗装に取り組まれるケースが多くなりました。

雨樋を意識して外観を見てみると、目立ちやすい箇所にあることがお分かりになるのではないかと思います。

つまり、雨樋の色選びは、外観イメージをつくり出す重要な要素になるということなのです。

ただ、のちほど詳しくご紹介しますが、雨樋は15年~20年程度で損傷しやすくなってくるために、今度は部分補修や交換などに取り組まねばならないケースが生じます。

そのため、多くのご家庭において塗装されるカラーは、『ブラック系』『濃いブラウン系』『ホワイト系』など、シンプルなものがみられます。

仮に特殊なカラーで塗装した場合には、同じカラーで補修などに取り組まねばならず、再現が難しくなってしまう可能性があるからです。

雨樋がないとどうなる?雨樋の重要な役割

外壁塗装時には、外壁の点検だけではなく、同時に雨樋においても点検が行われ、塗装をはじめとして、必要に応じて修繕や補修、交換などが行われます。

雨樋は雨水を適切に排水させるために、とても重要な建材で、破損してしまうと大きなトラブルを引き起こしてしまうことになるのです。

雨樋とはどういうものなのか、またどのようなトラブルが考えられるのかご紹介しましょう。

雨樋とは

雨樋は屋根の端に設置しており、屋根からの雨水を集めて受け取れるようになっており、筒状の建材によって外壁から床下に排水できるようになっています。

素材は、かつては木製や鉄製のものもありましたが、現在においてはプラスチック(塩化ビニール)製が主流となっています。

もちろん雨水を効率よく排水させることができるものですが、外壁や住宅の土台を守る役割も果たしています。

仮に、外壁のひび割れがある状態であれば、そこから雨水が侵入しやすくなってしまい、雨漏りの原因になってしまいます。

また、屋根からそのまま雨水が落ちてくるようなことになると、建物の土台がどんどん湿気過多の状態となってしまい、白アリが発生しやすくなることが考えられます。

そのようなことから、雨樋は住宅に欠かせない建材であると言っても言い過ぎではないのです。

雨樋の種類

『雨樋』と一言で言われることが多いですが、実が取り付けられている箇所、あるいは形状、素材の違いによって種類が分けられています。

形については、大きく4つに分類することができ、

- 丸型:もっともオーソドックスなもので、半円の断面になっている

- 角型:断面が四角形になっており流水量が多く、雨が多い地域で活用されている

- リバーシブル型:片側が丸型、もう片側が角型になっており、流水量が丸型と角型の中間くらい

- 特殊型:主に雪が多い地域に活用されており、雨樋に覆いが付いている

といったものに分けることができます。

また、素材においては『塩化ビニール樹脂』『その他の合成樹脂』『ガルバリウム鋼板』『銅』などのものがみられます。

さらに、雨樋の部品にもさまざまなものがあり、

- 軒樋:屋根から落ちる雨水を受け止める

- 軒継手:軒樋同士を繋げる

- 軒曲がり:屋根の曲がり角に使う

- 縦樋:外壁に沿って設置している

- エルボ:壁の形にあわせて縦樋を曲げるために使う

などがあります。

雨樋がないとどうなるか

上記でもお伝えした通り、雨樋や屋根から流れ落ちてくる雨水を集め、効率よく排水させるために設置されている建材で、とても重要や役割を果たしています。

もし、雨樋がないとしたら、

- 雨水が落ちる際の雨音

- 落下した雨水による地盤の軟弱化

- 外壁に雨水が当たることや泥はねによって外壁材の劣化や損傷

などといった不具合が生じます。

まず、2階建ての屋根であれば7~8mほどの高さから、屋根に降り注いだ雨水が勢いよく地上に流れ落ちることになります。

落ちてくる際に生じる雨音が、相当大きく聞こえることになり、特に夜間であれば雨音によって眠れないようなことがあるかもしれません。

また、その際に同じ箇所ばかりに集中して雨水が降り注いでいくことになりますから、どんどん地面を削ってしまい、地盤の軟弱化に繋がってしまいます。

すると、住宅の土台にまで影響を及ぼし、耐震性に影響を与える可能性があります。

また、雨水がそのまま外壁に当たってしまうことになり、塗膜が劣化するだけではなく、外壁材そのものを損傷させてしまう可能性があります。

さらには、降り注いだ雨水の泥はねによって外壁が汚れるとともに、やはり外壁材の損傷を引き起こしてしまうことになります。

そのため、雨漏りを引き起こしやすくなってしまうのです。

雨樋の劣化や破損の原因について

雨樋は屋根の軒先に設置されており、風雨や紫外線などの影響をまともに受けるため、経年の劣化や自然災害、汚れによる排水の滞りなどによって破損してしまうことがあります。

雨樋は屋根の軒先に設置されており、風雨や紫外線などの影響をまともに受けるため、経年の劣化や自然災害、汚れによる排水の滞りなどによって破損してしまうことがあります。

場合によっては雨樋を取り付けている金具が外れてしまい、雨樋そのものまで外れたり曲がったりしてしまうことがあるのです。

雨樋がなぜ劣化や破損してしまうのか、ご説明していきましょう。

経年による劣化による損傷

雨樋はおおむね15年から20年程度で劣化症状が生じ、割れやすくなることや破損してしまうことが起きてしまいます。

現在、多くの住宅に設置されている雨樋は、塩化ビニール製のものや合成樹脂で作られたものが採用されています。

これらの素材は柔軟性があり、暴風雨などの自然災害が生じても破損しにくいようになっていますが、経年劣化すると柔軟性がなくなってくるのです。

そのため、経年劣化が生じる頃になると、気づかないうちに割れているようなことも少なくないのです。

汚れによる雨水の滞り

雨樋は基本的に雨水を排水させるための建材ですが、住宅に植えられている木々の落ち葉などが雨樋に溜まってしまうことによって、雨水が適切に流れなくなってしまうことがあります。

特に、自然が豊富な場所に住宅があるような場合には、雨樋にぎっしり落ち葉が溜まっているようなことや、雨樋に植物が繁殖しているようなことがあります。

そのような場合には、雨樋の本来の機能を果たすことができなくなってしまい、破損させてしまうことがあります。

自然災害による破損

台風や豪雨、積雪などが発生することによって、雨樋に対して大きな負担をかけてしまうことになり、破損してしまうことがあります。

本来は通常の風雨や降雪などを想定して設置されているために、簡単に破損してしまうようなことはありません。

ただ、突発的な自然災害はもちろん、上記でもご説明したような劣化症状が生じているような場合には破損が生じやすいと言えるでしょう。

雨樋を支えている金具が劣化して、雨樋自体が外れてしまうようなこともありますので、金具に錆びがみられるような場合には注意が必要です。

雨樋の補修方法

冒頭からお伝えしている通り、雨樋は経年により劣化が生じ、汚れなどが目立つようになることから、外壁塗装と同時に塗装されるケースが多くなります。

また、劣化によって損傷や破損がみられる場合には、補修や交換が必要になります。

塗装

雨樋の塗装は美観を目的として取り組まれることが多いです。

そのため、DIYで塗装してしまおうという方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、上記でもお伝えした通り、雨樋に単に塗料を塗装した場合、表面がツルツルしているために、すぐに剥がれてしまったり、傷ついてしまったりすることがあります。

そのため、塗装業者は汚れを落としてから、ケレンなどによって下地処理をし、雨樋に対する塗料の密着性を高めています。

また、屋根の高さに雨樋があるため、ハシゴで塗装しようとすると大変危険であるために、やはり塗装業者に任せてしまうことをおすすめします。

補修

雨樋に大きな破損はないものの、ひび割れなどによって雨水が漏れだしているようなことが珍しくありません。

そのような場合には交換するほどではありませんので、シーリングや接着剤などを活用して隙間を塞ぐなどといった部分補修が行われます。

ただ、上記でもお伝えしている通り、ひび割れなどの損傷は雨樋の劣化症状で、柔軟性を失われている証拠であると言い換えることができます。

そのため、部分補修はあくまで応急措置であって、いずれ交換などが必要になると考えておく必要があります。

交換

雨樋の損傷や破損が大きい場合には、雨樋を取り外し、支持金具と共に新しいものに交換することになります。

この際には、屋根の雨樋の下にある鼻隠しと呼ばれる箇所においても、劣化が生じていることが多いので補修されるケースが多くみられます。

まとめ

外壁の塗り替えと同時に雨樋も塗装が必要なのかどうか、雨樋の塗装の必要性や方法、雨樋の役割や劣化症状などについて詳しく解説しました。

雨樋の塗装は、外壁塗装の際に行われるケースが多いですが、外壁が綺麗になると古い雨樋が悪目立ちしてしまうために、美観を目的として取り組まれています。

特に近年では、外壁塗装によって、外観イメージをつくり出すためのデザインの一環として取り組まれることも多く、色選びなども積極的に行われるようになりました。

そもそも雨樋は、屋根に降り注いだ雨水を効率よく排水させるために設置されているものです。

関連動画

関連記事